2021年10月30日、衆院選前に「言論の自由」について思うこと(後編)

前記事は主に政治の話でしたが、文壇でも、特筆すべきと感じた出来事を個別に書き置きます。

戦時下プロパガンダが中央集権的なトップダウンではなく、民間から同時多発的に加担された歴史は先に触れた通りですが、今も同じ事が起きているからです。

フェイクニュースの時代、誰が事実を重んじ、誰が倫理を踏み外し、誰が声を上げ、誰が黙っていたのか、ただ淡々と書き記す愚直が、恐らく何よりも未来に物を言ってくるのだろうと信じます。それは八年前から感じ続けていた危惧でもありますが、改めて諦念にも近い感慨を抱きました。

その気持ちに、救われました。

残しておきます。

「表現の自由」は、嘘にも適用されるのか

「この世には、作られたのではない確かな「真実」が存在し、集団受難には確かな「加害者」と「被害者」が存在する。真実とフィクションの間に違いがないとか、またはすべての文章がフィクションであるというふりをするのは、事実と虚偽を区別する能力を麻痺させることに繫がる。それはプリーモ・レーヴィや、過去に苦しんだすべての人々への、最大の裏切りではなかろうか」

イアン・ブルマ著,堀田江理訳『暴力とエロスの現代史』人文書院,2018

解釈の「自由」とは、公共や実在人物の安全を脅かしてなお際限なく許されるものなのか。

きっかけはTLで偶然、桜庭氏のツイートを目にしたことでした。

作家が、情報を文章ではなく音に載せている。この時点では異物を目撃したような感覚が強かったのですが、音源を聞くにつれて背筋が冷えました。

事実ならば早急な対応をしなければ命に関わるのに、ネット上では新聞社への切迫した批判がないこと、「桜庭氏と鴻巣氏の個人的な論争」「よくあるネット炎上のネタ」といった空気で済まされそうな温度差にもざらっとした違和感を覚えました。

「被害者」の訴えに、臭い物として蓋をするような空気。

――「アジアの解放」と嘯いてアジア人を虐殺した歴史を、日本人だけが知らない。

SNSでは見たくないものを見ないことが仕様として許されていますが、事実と向き合わない姿勢が、嘘と紙一重である歴史は触れてきた通りです。

失礼ながら、私は桜庭氏の『少女を埋める』も鴻巣氏の文芸時評も未読だったので、まず前者の無料公開分を拝読し、文學界9月号を購読し、その上で鴻巣氏の書評に目を通しました。

結論から、書評は鴻巣氏の誤読であり、それもかなり深刻なミスリードだと判断せざるをえませんでした。

以下に理由を綴ります。

問題となったのは、朝日新聞の文芸時評。

テーマはケア。

「サン=テグジュペリは第二次大山中、米国に亡命し『星の王子さま』を書いた。同作には祖国を出て行った物の惑いが投影されている。

鴻巣友季子「(文芸時評)ケア労働と個人 揺れや逸脱、緩やかさが包む」朝日新聞デジタル,2021年8月25日

王子の内なる闇が、子供の私には理解できなかった。ところが最近再読すると、この少年がヤングケアラーに見えてきたのだ。彼が独り切り盛りする星には、手入れを怠ると星を滅ぼす木や火山があり、注文の多い花は寝たきり者のようだ。

10代後半から介護を経験した今の私には、若者が持ち場を放棄して遠くへ行きたくなるのも、その後に抱えた心の重りもわかる」

まず書き出しで違和感を覚えました。

「子供」という表記を、ケアの現場では使わないからです。

「供する」という字に供物のニュアンスがあるため、「子ども」と書くよう表記指導を受けます。特定のテーマについて触れるとき、その分野の単語について私は(というか恐らく大半の同業者が)取材をするのですが、あれ? と棘のような気持ち悪さを感じて読み始めました。

冷たい言い方になって心苦しいのですが、評者が10代後半から介護を経験したことと、若者の一人一人が置かれている状況に直接の因果関係はありません(社会問題としてヤングケアラーが増えている、あるいは可視化されてきたこと自体は理解しています)。またこれが社説ではなくプロの「書評」だと思えばこそ軽率で、評者がプライベートな生い立ちを語れば、読者の注意は評者自身へと向かい、肝心の本への注意が殺がれます。書評において大切なのは紹介作品であり、自分語りではない。冒頭で注意を自分に向けさせる意図はなんなのでしょうか。念のため、社会的であれ個人的であれそこに意図があって、尚且つそれが本の批評たりえていれば仕事として問題ないと私は思うのですが、率直に、その意図が分からなかったです。

また、「若者」への考察には、かすかな反駁を感じました。ご年齢に触れるのは失礼かなとも悩んだのですが、評者の鴻巣氏は50代後半の女性、バブル経験者。今の若者の気持ちが解るものでしょうか。今の若者――私たちは、環境破壊、バブル、悪政、敢えて明言すれば鴻巣氏を始めとする上の世代が贅を尽くしてきた尻拭いをひたすらさせられ、持ち場を放棄したくとも年齢によっては選挙権すらなく、苛立ちを抱え、時にジェネレーション・レフトとまで呼ばれて日々政治と闘っている世代です。ただ絶望しないためだけにすら多大なエネルギーを強いられ、ギリギリのところで「いい加減に大人選挙に行ってよ」と堪えながら、オンライン署名活動などを通して中枢へ意見し続けているのが実情です。

持ち場を放棄して遠くへ行きたくなる?

その後に抱えた心の重り……?

この時点で、これは「若者」に語りかけてはいるけれど、自分を始めとする実際の若者像からはやや乖離している印象を否めませんでした。

筆者の中では、「若者」とは逃げる前提の世代なのかなと。

付記すれば、職能的な技巧も気にかかりました。若者の実情をただ「わかる」と傾聴する書き方ならばここまで引っかからなかったと思うのですが、「10代後半から介護を経験した今の私には」と、あくまでも自分の側に話題を引き寄せてから「わかる」と切り出す話法。豊かな時代の介護と現代の介護って同じものでしょうか。

また既視感があったのは英語圏でもよく見られるas a father of daughters論法。

正直、最初の数行でこれだけの違和感がザッと脳裏をよぎってしまっては、書評をフラットに読むことさえ難しいと覚悟したのですが、しかし文芸時評の社内コンセプトを私は知りませんし、コーナーを担当する鴻巣氏自身が朝日新聞の売りという可能性もありますから、コラミニストの鴻巣氏が主人公の一人称小説のようなものと思って読めばいいのかな、と自分なりに納得して読み進めました。

しかし『少女を埋める』の問題の箇所に差し掛かったときは、さすがに「これは……」と考え込まざるをえませんでした。

「ケアとジェンダーの観点からは、「少女を埋める」(文学界9月号)にも注目したい。実父の死を記録する自伝的随想のような、不思議な中編である。

鴻巣友季子「(文芸時評)ケア労働と個人 揺れや逸脱、緩やかさが包む」朝日新聞デジタル,2021年8月25日

語り手の直木賞作家「冬子」も故郷から逃げてきた、ある種のケア放棄者だ。地元を敬遠するようになった一因は神社宮司との結婚話にある。「神社の嫁になり、嫁の務めを果たしながら空き時間で小説を書け」という勧めに抗し、冬子は小説家のキャリアを選ぶが、家父長制社会で夫の看護を独り背負った母は「怒りの発作」を抱え、夫を虐待した。弱弱介護の密室での出来事だ」

まず、書評対象の「文學界」を「文“学”界」と記述する初歩的な表記ミスも引っかかったのですが、何より問題なのは、評者はこの作品を「自伝的随想のような」と引いていることです。

暗に「事実かもしれない」と言っている。

私小説は小説です。文学のコミュニティーで虚構を虚構と紹介することと、一般大衆向けに「事実かも」と示唆することとでは全く事情が変わってきます。「虐待した」という解釈(?)がそもそも酷い誤読であり、作中に介護描写さえなかったのですが、特筆すべきは誤読以前。

「こんなことを新聞媒体に掲載すれば風評被害で人が死ぬ」と、自覚せずに載せてしまう軽率さが問題なのです。

この軽率さは、心苦しいながら、「子供」「文学界」といった誤字にも深刻に表われていると感じました。ケアとは他者に寄り添うことです。プロの文筆家が、真摯に作品に寄り添っていたならば、わずか数千字のスペースで二カ所も誤字が出るものでしょうか。鴻巣氏のご実績を知っていればこそ、やや雑な印象が否めませんでした。

例え過失が原因だとしても、自分のせいで人が死にかけたら私ならば焦ります。

田舎の風評被害は、大袈裟ではなく地域で生きていけなくなるだけの致死性があります。それは近々のコロナ禍の陽性者への反応からも解っていたはずです。

けれど鴻巣氏が誤読の指摘を受けて最初にしたことは、被害者の心配では無く「解釈の自由」を訴えることでした。

表向きには謝罪もなく、その姿勢は一貫しており、鴻巣氏が桜庭氏からの抗議を受けて尚、「修正した」文章の形でずっと残ることになりました。

「家父長制社会で夫の看護を独り背負った母は「怒りの発作」を抱え、弱弱介護のなかで夫を「虐(いじ)め」ることもあったのではないか。わたしはそのように読んだ」

鴻巣友季子「(文芸時評)ケア労働と個人 揺れや逸脱、緩やかさが包む」朝日新聞デジタル,2021年8月25日

繰り返しますが、「そのように読んだ」からと言って、人を死の淵に追いやっていいのか。

「解釈」を盾に取れば何をしても許されるのか、という部分が争点なのです。

ドイツ司法は、嘘を「意見」と認めない。

個人の問題を、歴史問題にまで引き上げるのはいささか乱暴ではないかとも悩んだのですが、そもそもあらゆるジェノサイドは個人が殺害された集積であり、加害に目をつむる姿勢は加担と変わらないという考えから、以下に私自身の考えを記します。

「ユダヤ人虐殺はなかった」としたアーヴィングは解釈の自由なのか。

「朝鮮人が井戸に毒を入れた」と吹聴した関東大震災のデマは表現の自由なのか。

献身的な母親を「虐待妻」と喧伝することは報道の自由なのか。

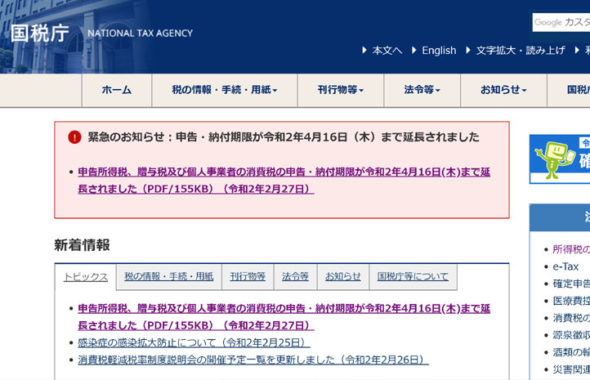

一つの答えは、ドイツ憲法裁判所による1994年の判決です。

「被告人が、自分は歴史の一つの解釈を示しているに過ぎず、これを処罰するのは表現の自由の侵害であると主張したらどうだろうか。ドイツの憲法である基本法は、その第五条で表現の自由を謳っている。何人も、意見を自由に発表する権利を有し、学問、研究、教授は自由であるとしている。

武井彩佳『歴史修正主義』中公新書,2021

この点については、ドイツ憲法裁判所による1994年の判決がある。そこでは、ホロコースト否定論は「虚言」であるゆえ、表現の自由の保障は認められないと判断している。つまり、嘘はそもそも「意見」ではなく、表現の自由の保障の対象にならないというのだ。虚言が『自由な言論』などと看板を掲げることを認めないのである」

民主主義が成熟するとここまで来るのかと、この判決を知ったとき、私は肌が粟立ちました。一歩間違えれば小説など虚構への表現規制に繋がりかねない危うい司法判断であることは明白で、それを尚「可能」とするドイツ人のバランス感覚に圧倒されたものです。

ヒトラーが合法的に議会で市民権を得た国であればこそ、法の過ちは法で正すとでも言うような透徹な信念を感じました。

一方で近似する理由から、鴻巣氏の「自由」な言論姿勢が、私は賛同できかねる一方で、必ずしも「間違い」とは考えない地域があることも付記しておきます。

「ホロコースト否定論は北米とヨーロッパでほぼ同時に表われたが、地域的な特質がある。たとえば、アメリカ、カナダなどでは、明白に人種主義的な性格が強い。これは、多民族、多人種の移民国家であることが関係している。他方、ドイツやフランスなどナチズムの当事国であったヨーロッパでは、表面的には歴史の問題として提示される。

武井彩佳『歴史修正主義』中公新書,2021

地域的な特色は、少なからず各国の法制度の影響を受けている。アングロサクソン系の国では「表現の自由」を重視する法的伝統がある。特にアメリカでは表現の自由は不可侵とされる。悪しき意見にも発言の自由は認められねばならないという前提があり、ホロコースト否定論を支持するかどうかは個人の自由となる」

鴻巣氏は英語翻訳者ですから、後者に寄った考え方の持ち主なのかもしれない……とも考えられますが、これは私個人の憶測に過ぎません。

いずれにせよ、当事国でもない外野がホロコーストというヨーロッパの中心で起こった凄惨なジェノサイドに対し、「嘘だろ」と放言することさえ自由と定義する英語圏の風土は凄まじいというか、よく言えば徹底していますし、悪く言えば傲慢で迷惑な話だとも感じます。

現に、ドイツのホロコースト否定論は1980年代後半にアメリカやカナダから「輸入」され、ネオナチが拡散した苦い歴史があります。当時の民衆煽動罪では歴史修正主義に迅速に対応しえないと明らかになっていく中、ホロコースト否定の言説自体を違法化せざるをえなかった。

そうすれば少なくとも、生きた被害者が「人間の尊厳を傷つけられた」と身を裂いて立証する必要が無くなるからです。

ドイツの法規制は言わば外からの飛び火で、必要に駆られたものです。

翻訳者の責務は重い。

ドイツは基本法の中で、表現の自由を第五条に定めています。

人間の尊厳を、表現の自由よりも先に置いている。

この順番はドイツという国家の理念そのものです。加害の歴史に向き合い続けた国は、生きた人間の尊厳が守られない場合は、表現の制限もやむなしと克己する。

一方でアメリカは、合衆国憲法で表現の自由を修正第一条に定めている。これも国の理念なのでしょう。

そして日本は、憲法前文で、国民主権について明記し、こう謳っています。

「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる」

衆議院HP、日本国憲法 前文

翻訳というのは元来、全く違う土地へ、植物を植え替えるような仕事です。

その暴力性は常に頭の隅に置かなければなりません。翻訳それ自体はDeeplなどの自動生成で「誰でも」触れられるようになりつつある今、翻訳者に求められているのは、文章力など誤読を防ぐための技巧は勿論、リテラシー、何よりも異文化への敬意ではないでしょうか。

これは翻訳に拘わらずあらゆる文筆業の基本姿勢にも通ずると信じているのですが、読者は生きた人間だということを忘れずにいたいです。

人を傷つけてまで、その「嘘」を書きたいか

「自伝的随想のような」と引いた上で、一人の人間の尊厳を貶めることは、新聞で書いていい内容ではないと、私は思います。

相手が政治家でもない私人であれば尚更です。

既視感があったので、以下も引用しておきます。

ここから先は、とりわけクリエイターには釈迦に説法かと思い心苦しいのですが、自戒も込めて書いておきます。

日本国憲法は第12条及び第13条で、基本的人権についてこう定めています。

第十二条

衆議院HP 日本国憲法〔個人の尊重と公共の福祉〕

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条

衆議院HP 日本国憲法〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

公共の福祉とは、他の人の人権との衝突を調整するための原理です。

具体例を一つ挙げれば性的表現の規制。

なにか最近、恐らく衆院選が近いからだと思うのですが、「表現の自由が侵害される!」と殊更に性的表現の擁護を煽り立てるツイートを散見するのですが、これは前提から間違っています。

まず刑法第175条において、既に性的表現は規制されています。

(わいせつ物頒布等)

刑法第175条

1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

補足すると、「わいせつ」の定義については曖昧です。

最高裁の判例はあるものの、「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(昭和26年5月10日刑集5巻6号1026頁)となっており、解釈の余地を多分に残す内容です。

出典を見て頂ければ明らかな通り、昭和初期の判断ですから、これが論争の火種となり、何をもって「性的」とするかが政治的な判断になりうる……というのが現況だと私は認識しています。

しかしこれが曲解されて、文壇ですら虚報が拡散される事態となっている。

必要だと感じたのでこちらも訂正しておきます。

「表現規制は最初はほぼ確実に性的表現を標的とする」とありますが、私の知る限り、ヨーロッパでも中東でもアジアでも、歴史は逆です。中東については先月も少し触れましたが、まず自国の歴史から。

日本の「表現の自由」の歴史

「日本政府が言論の自由や国民的議論を厳しく制約し始めたのは、1931年以前のことだ。そもそも明治憲法が保障する言論の自由は、政府が法律により定める範囲に限られていた。そして日本人当局者は、多くの場合この許容し得る範囲を厳しく制限していた。戦時中のプロパガンダ活動を規制していた、マスメディアに関連する法律の中核は、1893年の出版法と1909年の新聞紙法だ。これ以降も議会はメディアに関する法律を多く通過させたため、規制の数は増加の一途を辿っていった。これらは、1925年の治安維持法、1936年の不穏文書取締法、1937年に改正され厳格化された軍機保護法、1941年の新聞事業令、1943年の出版事業令等、例を挙げれば枚挙に暇がない。これらの規則はいずれも民間人のみがその対象とされていた法律であり、軍事機密に関しては全く別の仕組みと規則が存在していた」

バラク・クシュナー著,井形彬訳『思想戦 大日本帝国のプロパガンダ』明石書店,2016

法務省が女性雑誌広告規制計画を策定したのは、1938年です。

「表現規制は最初はほぼ確実に性的表現を標的とする」というのは、単純に時系列として間違いです。

当局が性行為や「純潔な少女」の道徳観に抵触する小説の規制を強め、特に発行部数が多い雑誌に掲載される写真規制を行ったのは実際ですが、それらは他の政治規制が実行された後です。これは考えてみれば当然の順番で、そもそも「純潔な少女」を政府が推奨した理由は、それが国体の維持に必要だと、軍事的・政治的な意図で判断されたからに他なりません。

「当局者は、日本社会の道徳的規範が衰退することが無視しえない軍事的影響を及ぼすことを懸念しながらも、性行為が軍事動員の一助となるとも考えていた。朝鮮人・中国人・オランダ人・日本人女性を、戦地で性奴隷、所謂「慰安婦」として働かせるために集めた日本軍による膨大な取り組みは、このような考えの一例である。これとは対照的に、国内における性行為は異なって見られていた」

バラク・クシュナー著,井形彬訳『思想戦 大日本帝国のプロパガンダ』明石書店,2016

「男性がその大半を占める官僚組織と警察では、戦争遂行上国内で女性の存在が必要とされているため、女性は汚されてはならないと考えていた。帝国軍と日本官僚は、女性を日本社会の支柱とみなし、女性が家庭を守る間、男性が海外で活躍する、という役割分担を想定していた。そして、女性の性行為を暗に推奨する性的な道具や性欲を高める商品等の広告は、銃後の純血を守るというビジョンに相反するものであった。」

バラク・クシュナー著,井形彬訳『思想戦 大日本帝国のプロパガンダ』明石書店,2016

ここでいう「純血」とは「鬼畜米英との混血ではない」という意味でしょうが、女性をモノとしか認識していなかった世界観がよく解ります。国内で貞淑を要請しながら戦地で慰安婦に駆り出す異常さ。

性的表現は規制されるというよりも、「政治の都合でいいように利用されていた」というほうがより厳密です。

「日本人当局者やプロパガンダ制作を担った技術者が、異常な性的嗜好を持っているとされた汚らわしい欧米人のアンチテーゼとして、日本社会を描写したかったという側面もあるだろう。戦時下日本のプロパガンダが記されているビラの多くは、このようなテーマを頻繁に取り扱っている。例えば、日本のプロパガンダを掲載した大判新聞には、太平洋諸島に住む原住民をレイプする白人兵士の様子が描かれているものがある。また、連合国軍兵士に祖国に戻りたいと懐かしませることで戦意を削ぐことを目的にデザインされたであろうチラシの多くには、欧米人は性行為の頻度が高い、という日本人の思い込みを反映しているかのように、露出度の高い服を着た女性が描かれている」

バラク・クシュナー著,井形彬訳『思想戦 大日本帝国のプロパガンダ』明石書店,2016

これは日本に限らず戦時下ではよくあった話で、例えばドイツ。

ナチズムにおけるあるべき女性観が、「価値ある血統の血を増殖させる」ために多産する「控えめで、従順で、献身的な主婦」だったというのは公知の事実ですが、一方でユダヤ人に対しては、音楽を使って集団レイプを盛り上げた記録も残っています。

ミソジニーが家父長制的な思想を浸透させるための政策であったことは歴史が証明している事実です。現にゲッペルスは1933年5月、図書館から書物を押収して焼き払っていますが、その内容は反ナチに留まらず、マルクス、フロイト、ハイネなど、政治思想の書物が大半です。

最初に性的表現を規制……?

あるいはどこかに、「最初に性的表現の規制」をした歴史の国があったのかもしれませんが、私は寡聞にして知りません。性的表現に極めて慎重なイスラム社会ですら、最初に殺されたのは教育です。ローマのパンとサーカスの時代から、愚民政策と言えば3Sが常套だと私は認識していました。皮肉な話、本邦現政権の方針に照らしても、Screen(NHKへの人事介入、改正国民投票法の成立)、Sports(東京オリンピックの強行)、Sex(非実在児童ポルノの氾濫)と、ああ完璧な布陣だな、最悪だな、とさめざめと思っていた矢先でした。

2021年、日本の「表現の自由」の現在

島国の「表現の自由」についての言説は混迷を極めています。

虚報も数え切れないほどあり、今回の衆院選であれば「日本共産党が表現規制を公約にしている(※公約を確認しましたがしていません)」などがあったのですが、虚報の発信元の山田太郎議員へ前記の趣旨の引用RTを飛ばしたところ、30分で100件近い誹謗中傷が飛んできました。

文字通り秒速でわいてきたほぼ全てが、フォロワー数ゼロのアニメアイコンアカウント。恐らく今回も大半がミソジニーのカルト的信者なのだろうと納得したものの、各議員が政治資金をどう使っているかは藪の中です。

日本のウォーターゲートと悪名高いDappi疑惑も晴れないまま衆院選に突入していることが象徴的ですが、去年の今頃は「コロナこわいけどぉ、安倍のイヌ見たら元気出た」「よく考えたらコロナウイルスかかっている人あんまりいないよね笑」の投稿が量産され、それと同じタイミングで安倍元首相がランサーズ社長と会食し、ネット求人で与党寄りの書き込みスタッフが募集されていたことも思い出しました。

千葉県警のVTuver起用に意見申し入れをしたフェミニズム議連へ、殺害予告があったのも今月の話。ここまで露骨だとかえって解りやすいものですが、殺害予告は「表現の自由」ではないですよね。

「残念だな……私も漫画・アニメのファンなんだけどな……」と沈鬱しながら端からブロックしていきました(余談ですが、後に裁判等で使えるので、似たような状況に陥った方は、大変ですが全てスクショ保存することをおすすめします)

一方で内容には全て目を通し、9割が「紙に人権なんてあるわけないだろwww」とする論調であることも確認しました。

こちらも補足しておきます。

「紙に人権はない」のレトリックは、I have a black friend論法等と同じく、児童ポルノの「表現の自由」を訴える界隈で使われる、幼女殺人や幼女陵辱を肯定的に描くことを認めさせたい層の典型的な話法です。

その論拠(?)は、作品は全て「モノ」だから、読者の好きにしていいとするもの。

ここまで読んで頂いた方ならば、アーヴィング裁判や1994年のドイツ判決、また戦時下日本プロパガンダと照らしてもいかに稚拙な主張か解ると思うのですが、まず一つ目の矛盾。

この方たちは漫画・アニメの「ファン」を自称しながら、作中の女の子たちのことはモノだから好きに陵辱していい、と主張している。

【fan】(ファン)

広辞苑・第五版

(アメリカ 口語)スポーツ・演劇・映画・音楽などで、ある分野・団体・個人をひいきにする人。

恐らく、「ひいきにする」という部分で、金を払っているのだから好きにさせろ、という言い分でしょうか。

彼らが言いたいのであろう内容の理解はできます。もしも架空キャラクターに人権を認めてしまったら、殺人ミステリー描写さえ難しい。AI人権問題と同じで、核廃棄物処理などの危険作業にロボットを駆り出すことが「人権侵害」に該当しうるとする思考は早計かつラディカルだ、といったところでしょうか。

けれどこれは典型的な論点ずらしで、まず前提として、私は「紙に人権がある」とは一言も書いていなかったこと。要するにミスリードです。それを踏まえた上で、敢えて「紙に人権なんてあるわけないだろwww」について考証するとしても、これはやはりおかしな言説だと言わざるをえません。

というのも日本の法律において、紙に人権は、あるからです。

著作権法第18条から第20条及び第113条6項。

著作者人格権です。

同一性保持権品は、作品を無断で修正されないことを要求する権利を保障しています。著者がアウトだと言えば、二次創作の非実在児童ポルノ等は全て犯罪。罰則も定められており、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。

著作権法第113条11項でも、「名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利」が保障されており、クリエイターが作品を「性風俗営業の広告に利用されたくない」等と思えば、その使用を禁止できます。

(というか二次創作に関しては、著作者人格権以前に、著作権侵害である時点で本来アウトなのですが)

いずれも、「紙の表現物だから購入者が好きにしていい」という言い分からはかけ離れている法律であり、念のため繰り返しますが、日本の現行法です。

金を払っているから好きにさせろ、は通らないのです。

というか、金を払ったから(女の身体を)好きにさせろ、という発想が常軌を逸していて怖いです。絵だから構わないと「レイプ」ジャンル等を肯定する方々は言いますが、逆に言えば、「絵だ」という一点を除けば、マインドはDVモラハラ風俗利用者そのものです。

図らずも児童ポルノと非実在児童ポルノが抱える問題の近似性を証明しているのでは……と私は思ったのですが、これはもう少しデリケートな議論を要しそうなので今は脇に置きます。

いずれにせよ、被害者や性犯罪専門家の指摘を無視して議論していい内容ではないのではないでしょうか。

明治初期の法律が今日まで改正されず、いまだに性的同意年齢が13歳で、妊娠中絶において堕胎罪が適用され、配偶者の同意がなければ中絶できず、その中絶も掻爬術で中絶薬は保険適用外、離婚にさえ「正当」な理由が求められ、不倫慰謝料請求が既婚者レイプ犯罪の助長になり、薬局でアフターピルさえ買えない国。

この状況下で、男性による「性表現を規制するな」という声だけ優先的に取り上げるとしたら、それは政治的思惑以外の何があるのでしょうか。

ナチスが「あるべき女性像」を定めたように。

自民党が、未だに家父長制を珍重しているように。

余談ですが、スウェーデンには風俗がありません。

1999年に売春ではなく買春を禁ずる「買春禁止法」が施行されています。

買春という社会現象は、女性を性的にモノとして扱い、搾取し、支配する家父長権力の一環として機能しているという社会の共通認識が出来上がっているからです。日本はともかく国際的にはこうした国もある、ということを一つ判断材料として提示しておきます。

(※セックスワーカーの権利の話と混同されると嫌なので付記しておきます。現在働いている方のための法整備は当然に必要と考えています。また、北欧モデルが必ずしも安全と判断できるかと言えば、地下に潜った実例や現地の運用実態を知らない内は難しいのではとも考えています)

衆院選は、明日です。

最後まで読んで頂いてありがとうございます。

紅龍堂でも選挙割りのような、何か投票の後押しになるようなフェアができないかな……と悩んだのですが、「若者の投票率は若者が上げる、それより大人は同世代に投票呼びかけて」の学生さんのツイートを見かけて、頬を叩かれたような気持ちになり、筆を執るに至りました。

大人も子どもも、プロもアマチュアも、日本語話者もそうでない誰かも、「あの時、投票したよ」と、いつか笑ってお話できれば嬉しいです。

(2022年12月26日追記:選挙権がない方もいるので、通年で子ども割を始めました。学割と称さないのは、学校に通えない未成年者、未成年のお子様がいるシングルマザー・ファザーの方、虐待被害を始めとする様々な事情でご家庭に本を置けない方など、本を読みたい児童は勿論、子どもに本を読ませたいけれど困難に苛まれている「あらゆる層」にご利用頂きたいという願いからです。)

末筆ながら、ここまで書くための推進力となった「キメラ――『少女を埋める』のそれから」より、以下の言葉を、自分への訓戒として終わりにしたいと思います。

「わたしは今日いまこのときもどんどん年を取っていく。だからこの点検作業をたえまなく続ければならぬ、と改めて思う。

桜庭一樹「キメラ――『少女を埋める』のそれから」(『文學界』2021年11月号)

同時に、この作業は、ほんとうの実感を伴い、身に深く染みこむものでなくては意味がないと、心をおいてきぼりにしたまま、ただマニュアルを習得するように効率的に取り入れてはいけないとも、強く感じる。それは年を取りつつある大人たちのエゴイスティックな生存戦略にすぎないからだ。平時は一見ちゃんと振る舞えているようでも、非常時になると、旧態依然とした価値観が顔を出し、生身の相手を傷つけてしまう」

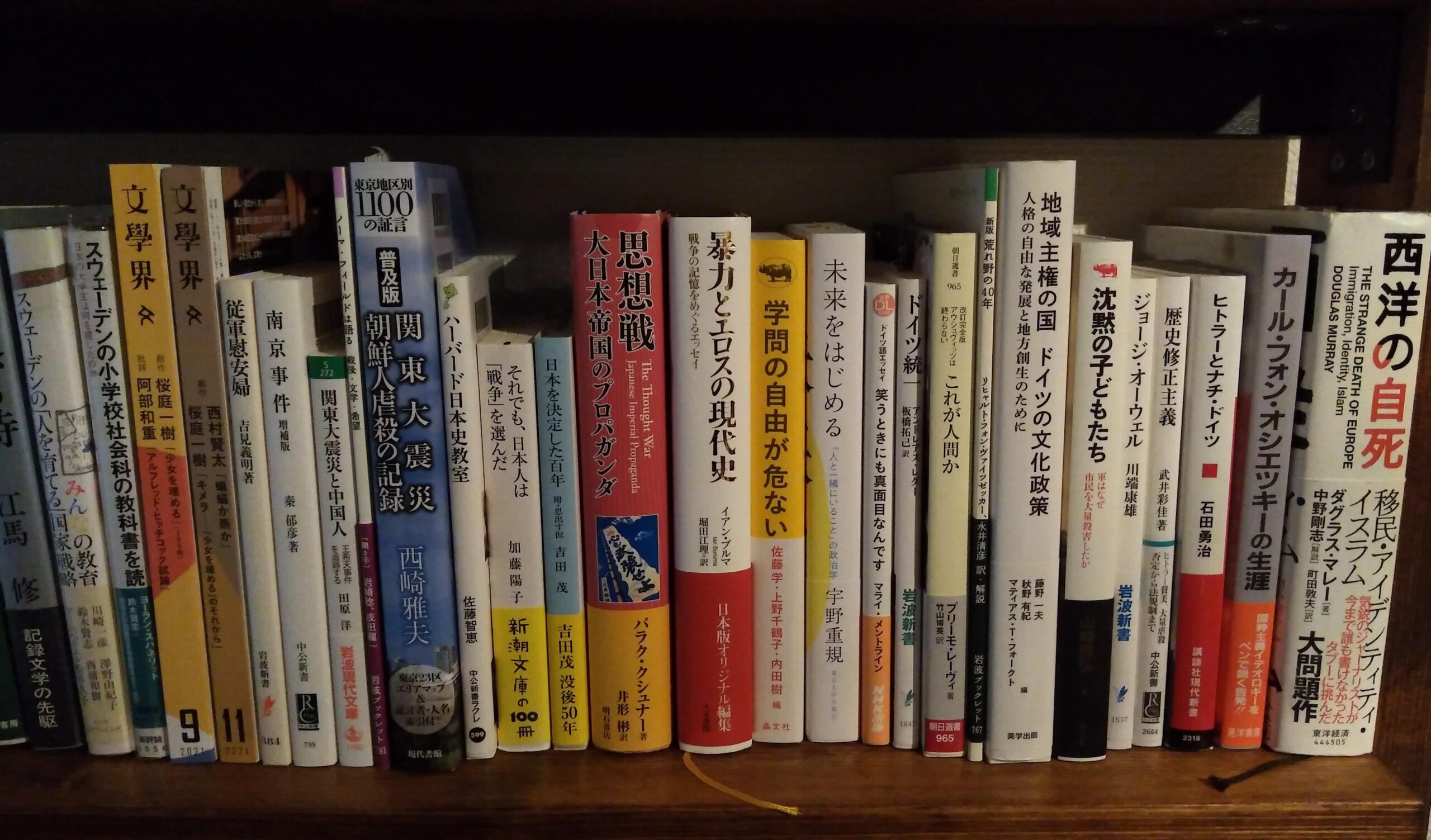

【推薦図書】

私が読んで良かったと思った本をご紹介します。発行年も記載しておきます。

投票の帰りに探してみて頂ければこの上ない幸いです。

- プリーモ・レーヴィ著、竹山博英訳『[改定完全版]これが人間か』朝日新聞出版、2019

- リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー、永井清彦訳『[新版]荒れ野の40年』岩波ブックレット、2015

- 石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』講談社現代新書、2015

- アンドレアス・レダー著、板橋拓己訳『ドイツ統一』岩波新書、2020

- マライ・メントライン『笑うときにも真面目なんです』NHK出版、2018

- 山崎雅弘『沈黙の子どもたち』晶文社、2019

- 藤野一夫、秋野有紀、マティアス・テーオドア・フォークト編『地域主権の国ドイツの文化政策 人格の自由な発展と地方創生のために』美学出版、2017

- ヨーラン・スバネリッド 鈴木賢志+明治大学国際日本学部鈴木ゼミ編訳『スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む』新評論、2019

- 川崎一彦、澤野由紀子、鈴木賢志、西浦和樹、アールベリエル松井久子『みんなの教育 スウェーデンの「人を育てる」国家戦略』ミツイパブリッシング、2019

- バラク・クシュナー著、井形彬訳『思想戦 大日本帝国のプロパガンダ』明石書店、2016

- イアン・ブルマ著、堀田江理訳『暴力とエロスの現代史 戦争の記憶をめぐるエッセイ』人文書院、2018

- [聞き手]岩崎稔、成田龍一『ノーマフィールドは語る 戦争・文学・希望』岩波ブックレット、2010

- 吉田茂『日本を決定した百年 附・思出す侭』中公文庫、2018

- 西崎雅夫『関東大震災朝鮮人虐殺の記録』現代書館、2020

- 秦郁彦『南京事件「虐殺」の構造[増補版]』中公新書、2020

- 吉見義明『従軍慰安婦』岩波新書、2014

- 加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』新潮文庫、2020

- 佐藤智恵『ハーバード日本史教室』中公新書ラクレ、2017

- 川端康雄『ジョージ・オーウェル「人間らしさ」への賛歌』岩波新書、2020

- 佐藤学、上野千鶴子、内田樹『学問の自由が危ない 日本学術会議問題の深層』晶文社、2021

- 武井彩佳『歴史修正主義』中公新書、2021

- ダグラス・マレー『西洋の自死』東洋経済、2018

- 桜庭一樹「少女を埋める」(文學界・2021年9月号)

- 桜庭一樹「キメラ――『少女を埋める』のそれから」(文學界・2021年11月号)

この記事へのコメントはありません。