2021年10月30日、衆院選前に「言論の自由」について思うこと(前編)

「世界にはホロコーストだけでなく、米先住民の虐殺もアルメニア人虐殺もルワンダの虐殺も、南京大虐殺も戦時慰安婦の存在も、地球温暖化も否定する人たちがいる。ナチスや米国人、オスマン帝国、フツ派、日本がそこまでひどいことをしたと思いたくない。『不都合な歴史』だからだ」

デボラ・E・リップシュタット

「(虚構を真実と思い込む読者はいないとする批評家の言葉に)

桜庭一樹「キメラ――『少女を埋める』のそれから」(『文學界』2021年11月号)

“小説文化について深く理解する人による文学の共同体”と“朝日新聞の数百万人の購読者を含む一般の世間”の違いを、失礼ながら、無邪気なほど知らないことに、おどろいた。一つの共同体にずっといるとそのような視野になってしまうのだろうか。これらの声に触れたとき、わたしは残念な気持ちを強く感じ、落ちこんだ。小説を読んだり論じたりすることが、自分たちの生きる社会を理解する縁(よすが)になりえないなら、書く側は虚しさに捕まると。

作家も批評に、おどろき、傷つき、発見し、成長し……そしてやはり、他者として尊敬したいのだ」

冒頭引用は、「ユダヤ人虐殺はなかった」とする否定論者アーヴィングとの裁判を闘い抜いた歴史学者デボラ・E・リップシュタットの言葉。

そして、それを思い出すきっかけとなった文學界2021年11月号・桜庭一樹「キメラ――『少女を埋める』のそれから」より。

「キメラ――『少女を埋める』のそれから」、面白いのでぜひ読んで頂きたいです。

特に、明るい小説が読めない誰かに。

日本の小説は浮世離れしすぎて読めなくなった、ずっと好きで追いかけていた作家の文章さえ、ジェンダー感の欠如や無自覚な差別、政治的関心への乖離から、段々と違和感を覚えて読むのが苦痛になってしまった、という誰かに。

現状だけを見ると絶望しか無い日本ですが(と言われて、共感する人にこそ手に取って欲しい)、それでも尚、ふっと仄かな希望が感じられ、前を向くきっかけとなりました。

以下、備忘録です。

10月31日の衆院選を目前に、必要だと信じたことを書き置きます。

※2025年7月14日、読み直して「これは?」と自問した部分は加筆・修正しました。またあまりに長かったので、前編・後編と二記事に分けました。

嘘をつくことは「得」なのか

10月8日にフィリピンのマリア・レッサ代表、ロシアのドミトリー・ムラートフ編集長がノーベル平和賞を受賞。二人はフェイクニュースと闘う報道者です。

しかしこの流れから逆行するように、日本では10月21日、立憲・石垣議員が虚偽投稿への開示請求を起こした裁判で、棄却判決が出ました。

東京地裁の大浜寿美裁判官は「(投稿が)何者かによって加工されたものであると認定するのは困難」と判じていますが、思い出したのは1996年のアーヴィング裁判、そして「嘘をつくほうが得だと皆が気づく」というある実業家の言葉。

前者は、2000年4月、冒頭で引いたとおりドイツで既に決着がついた歴史。

後者は、2021年1月、日本のダイアモンド・オンラインの取材で飛び出た惹句。

この皮肉。

ドイツ刑法130条3項を皮切りに、ヨーロッパ主要各国がホロコーストやジェノサイドの否定禁止法を整備し、世界的には嘘をつくほうが得「ではない」と改めて歴史に回収されて行きそうな中、時代錯誤な「未来」を語ったのは匿名掲示板2ちゃんねるの創始者。私個人は生理的に受け付けない人物なのですが、発言自体は的を射ているとも感じました。

確かに日本は、時代錯誤だからです。

良いか悪いかは別として、人は事実からは逃れられない。

それが、「事実を軽んずる国に生きている」という事実だとしても。

アメリカではトランプ氏が選挙で敗退しましたが、片や日本は八年に渡り全てが野放し。企業の場合でも、仮に誇大広告や嘘があっても商品を返品されて終わり。米のように嘘だと訴えられて懲罰的賠償を請求されることもない。

ペナルティがない。

私たちは、「嘘つき」の国に生きている

東京地裁の判断は、画像捏造や情報操作が容易な時代において、「加工の立証がなければデマであっても放置されうる」前例を作ってしまったように感じます。もちろん、裁判所としては現行の法制度と証拠に基づき慎重に判断した結果であることは理解しますが、翻って、技術・制度的な限界や立法の課題が一層浮き彫りになった印象も否めません。

個人的にはぐったりしたのですが、そもそも日本は、最初からそういうユルい土壌の国だった、「嘘をついたもの勝ち」という見えない構造があったのだと、考え込まざるをえませんでした。

それはこの八年の話に限りません。

戦中プロパガンダを「宣伝」と言い換え、敗戦を「終戦」と言い換え、いつも臭い物に蓋をし、みんなで見て見ぬふりを選んだ国。恐らくほとんどの日本人は、「戦争」という言葉から広島と長崎は想起しても、南京大虐殺、バターン死の行進、マニラ大虐殺などについては知りもしないのではないでしょうか。

勿論、無知それ自体は嘘ではありません。

けれど事実と向き合わない姿勢は紙一重です。

日本人が自国の加害の歴史を正視しないという指摘は、冒頭のリップシュタット然り、昭和プロパガンダに詳しいバラク・クシュナーや、『敗北を抱きしめて』でピュリツァー賞を受賞したジョン・ダワーも指摘しているところですが、何も権威の言葉を借りずとも、フィリピンへ行けば「ヤマシタって知ってる?」と聞かれますし、9月18日には「今日がなんの日か、きっと君は知らないよね」と中国で淡々と問われます。

「アジアの解放」と嘯いてアジア人を虐殺した歴史を、日本人だけが知らない。

無邪気で美しい国。

「嘘つき」は政治家だけではない

戦争への「加担」は軍部の暴走だけではなく、文壇も含め国民ぐるみだったということは、正直、このコロナ禍を見ているだけでも想像に難くありません(詳細は後述します)

現に日本には、1944年時点で1億8700万ライヒスマルクの予算を投じたナチスの国民啓蒙・宣伝省に匹敵するような、中央集権的なプロパガンダの権威は存在しませんでした。せいぜい内務省の情報局と、特別高等警察くらい。それ「だけ」で国体の維持などできるはずもない。ではどこに頼っていたか。

コロナ禍で自粛要請する「だけ」で、国民同士で監視しあう。

陽性者の家や車には嫌がらせのビラが貼られる。

貧すればボランティアが炊き出しをし、子ども食堂が増え、医療現場は不眠不休で稼働し、出版社はこぞって大量のワクチン関連本を印刷する。

そう、今と同じ。

「活躍」したのは、民間です。

戦時下プロパガンダの立役者と言えば、音楽や観光事業を戦争推進のために機能させ、『宣伝技術論』(1937)、『思想戦と宣伝』(1940)、『戦時宜伝論』(1942)などの著作を残した小山栄三が浮かびますが、他にも鶴見祐輔、小山桂三など、ゲッペルスのような極悪人からはほど遠いイメージの「勤勉」な知識人が数多く参加していました。

1937年には岩波書店、改造社、中央公論社、文藝春秋、講談社を含む主要な54の出版社による「出版懇話会」が発足し、これは私的な任意団体であったにも関わらず、その会議は毎月内務省で行われ、戦争と出版に関する議題が話し合われています。

「効果的なプロパガンダは突然現れるのではなく、それは緻密な研究・分析・制作を必要とした。そのためには、社会心理・世論・調査手法・産業出版・多様なメディア技術を理解する専門的なスタッフが不可欠であった。これらの男女は、自由主義から保守主義まで様々な思想的背景を持っていたが、その経験や態度にレッテルを貼るとするならば、それは「民主的ファシズム」が相応しいだろう。プロパガンダ活動に携わった人々の動機は様々だ。キャリアアップに繋がると思った者や、プロパガンダのメッセージに強く共感した者、当時の熱狂的な雰囲気に飲み込まれた者や、自己利益実現の絶好の機会と捉えた者などだ。」

バラク・クシュナー著,井形彬訳『思想戦 大日本帝国のプロパガンダ』明石書店,2016

市民の「賛同」なくして、政府の暴挙は通らない。

今、リベラルに見えても、政治を自己実現にする人を警戒するのはこのためで、「みんなで嘘を作る」手腕にかけては、日本人は筋金入りだと思っているからです。

そこには私自身も含まれます。

とりわけ左派の致命的な弱点は、誠実や正直、大義名分に酔いやすい点です。侵略戦争は許せずとも、「アジアの解放」ならば受け容れてしまう感性。

過ちを犯す者も寛大に迎え入れることを「美徳」とする価値観。

あるいはそれを「教養」と思い込んでいる高慢。

この傾向はとりわけ戦後史を見ると顕著で、敗戦してGHQが入っても新聞社は解体されず、前述の小山栄三と小山桂三に至ってはSCAPに雇われ、内閣情報部の初代部長だった横溝光輝は国立公文書館の顧問に任命されています。

つまり、言論の場において病巣はそのまま放置され、それどころか「鬼畜米英」プロパガンダで辣腕を振るった勢が華麗に「復興」プロパガンダに転向している。

もっとも、それを後世の人間が一概に責めることはできない、とも思います。

私は、1945年の焼け野が原を肉眼で見たことがないですし、絶対的に「人が居ない」という状況だけは想像ができないからです。経歴に関係なく社会管理の専門知識が必要だったのは実際でしょうし、アメリカの徹底した現実主義は今に始まったことではありません。当時、米国に日本文化の専門家はほぼ皆無でしたから、現地で「人材」を調達した合理性も理解はできます。

たとえ「人材」が戦犯でも、他に瓦礫を拾える人間がいなければ頼るしかない。なかったのかもしれない。

それでも。

75年経てば、話は別だと思うのです。

いつまで「嘘つき」の国で生きるのか

「思い出してほしい、最初のタブー破りの人事は、日銀総裁への黒田東彦氏の就任だった。リフレ政策と異次元の金融緩和に踏み出すことで、政府の金融政策を掣肘する日銀の独立性は失われた。次にNHKの会長人事に元三井物産副社長だった籾井勝人氏を充てた。就任時の会見で「政府が『右』と言っているのに我々が『左』と言うわけにはいかない」と発言して物議をかもした。これ以降、「みなさまのNHK」は「アベさまのNHK」と呼ばれるようになり、NHKは「国策会社」と揶揄されるようになった。次に安全保障関連法制を視野に入れて内閣法制局長官を法律に詳しいとは言えない外務省出身の小松一郎氏に置き換えた。憲法学者が右から左まで「違憲」と判定する「集団的自衛権」を合憲と認めさせ、解釈改憲を成しとげる共犯者に仕立てた。森友・加計問題、桜を見る会などの不祥事が次々に明らかになると、追訴を怖れて検察庁長官人事に手を突っ込もうとしたが、これは失敗した。SNSを中心とした世論の激しい反発を受けたからである。いずれのポストも政府に任免権があるが、政府からの相対的な独立性を要求される政府機関であった」

佐藤学・上野千鶴子・内田樹編『学問の自由が危ない 日本学術会議問題の深層』晶文社,2021

これらは、現在進行形の話です。

事実であり、史実となっていく話です。

1940年代は、「戦犯」を野放しにせざるを得なかったのかも解らない。

一つの国家に民主主義を根付かせるための占領は綺麗事だけでは進まない、必要悪だったのかも判らない。

けれど今、尚、2021年のコロナ禍に及んで、日本政府が日本学術会議の6名を任命拒否し、防衛省がインフルエンサー接触計画を立て、閣議決定で教科書にまで介入するというのは、ショック・ドクトリンを通り越して狂気です。

戦中の亡霊に取り憑かれた政治家の病と言われても仕方がなく、世界の独裁・全体主義の歴史に照らしても露骨極まる劣悪さです。

「菅義偉内閣総理大臣は、2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議(以下「会議」という。)の会員について、会議からの105名の推薦に対し、6名を任命から除外した。この任命拒否について、具体的な理由は示されていない。

2020年10月22日、日本弁護士連合会「日本学術会議会員候補者6名の速やかな任命を求める会長声明」

会議は、「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条)である。同法前文においては、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とするとされ、同法第3条には職務の独立性が明定されている」

「文部科学省は8日、「従軍慰安婦」や「強制連行」という表現は不適切だとする閣議決定を受け、教科書会社5社が6月末までに、高校の歴史教科書など計29点について、記述を削除するなどの訂正を申請したと発表した。文科省は申請を承認したという。」

時事ドットコム 「従軍慰安婦」などの記述削除 教科書会社5社、閣議決定で―文科省

忘れてはならないのは、閣議決定というのは国務大臣「だけ」で決める政治の一プロセスに過ぎないということ。国会提出さえされていない段階です。

極めつけは、コロナ禍で閉会中の、暗闇での決定だったということ。

2020年も、2021年も、疫病で問題が山積していた中、夏休みに入った政府なんて世界中見渡してもありません(そもそも違憲です)それで閉会中審査で何をしていたかと思えば、国民投票法改定案、デジタル改革関連法案、土地利用規制法、病床削減推進法案、種苗法改定案など、数え切れない悪法が通されていた。

日本学術会議問題は、その中でも水際立って酷い、戦慄を覚える、今まさに進行形の歴史です。

こういう問題がマスコミに取り上げられ顕在化する頃には引き返せない所まで来ているのが常ですから、嫌な予感がしつつ、文科省の教育指導要領に目を通していよいよ血の気が引きました。

「言語活動が十分行われるよう適切に教材を選定して,「現代の国語」の目標の実現や内容の習得がなされるよう学習指導を展開していくことになる。その際,総則の第1款の2の(2)に示す道徳教育の目標を意識し,道徳教育との関連も考慮して教材を選定する必要がある。

【国語編】高等学校学習指導要領(平成30年告示)p.113

課題の設定の例としては,言語文化に直接関係するもののほか,自然や天候,先人の死生観,仕事や学問,病気や健康,宗教や道徳,恋愛と結婚など,現代社会に共通するものを選択することも考えられる。

【国語編】高等学校学習指導要領(平成30年告示)p.269

我が国の言語文化の担い手としての自覚をもち,生涯にわたり国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養うことは,伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛することなどにつながるものである。教材選定の観点として,道徳性の育成に資する項目を国語科の特質に応じて示している。

【国語編】高等学校学習指導要領(平成30年告示)p.286

指導要領からきな臭く読める箇所だけを恣意的に抜粋したわけではないので念のため補足すると、p.286では「総則関連事項」としてわざわざ一項目使って、道徳教育との関連付けの必要性を説いています。

「道徳」という言葉について、恐らく知らない方も多いかと思うので補足します。

自民党が、特に教育について掲げる「道徳」とは、儒教道徳とは全く異質なものです。神道と国家神道が異質なものであるのと同様に、岸信介内閣の文部大臣・松永東が「民族意識や愛国心の高揚を“濃厚に”教え込むために道義に関する独立した教科を設けたい」と語ったのが科目としての「道徳」の始まりです。

戦前の学校教育では修身科が道徳教育を担った。だが修身は、連合国軍総司令部(GHQ)の指令を受けて戦後廃止される。代わって、道徳教育は学校教育全体で進め、とくに新設の社会科で社会についての科学的認識を育て、それを基礎にして道徳的判断力を育てるという方針がとられた(『世界大百科事典』平凡社)。松永はこれに対し、「倫理というか、修身というか、そういったものを小、中学生に“濃厚に”教えこまねばならない。それにはいまの社会科では不十分だし、全教科の中で教えるということではボケてしまう。はっきり独立の科を設けた方がよい」と、再検討をうながしたのである(『朝日新聞』1957年8月4日付夕刊)。

近藤 正高「ご存知ですか? 8月4日は文部大臣・松永東が「道徳」教科設置を表明した日です」2017年8月4日、文春オンライン

つまりは愛国教育です。

人権や倫理について説く教科「ではない」のです。

本質は戦前の教育勅語に近く、目上の人を敬えであったり、集団の規律を乱すなであったり、政府が管理しやすいように空気を読む人材を作るのが目的の概念です。ご自身の学生時代に照らしても、心当たりのある方は多いのではないでしょうか。

愛国の是非についてはここでは問いませんが、問題は、「国語の教科書で取り扱う文章で愛国を刷り込む」やり方が、正しいのかということです。

「嘘つき」の国の教育方針

プロパガンダを「宣伝」と言い換え、敗戦を「終戦」と言い換え、「従軍慰安婦」や「強制連行」の加害の歴史を削除することが、果たして愛国に繋がるのか。

そもそも、それは教育なのか。

「プロパガンダは「教育」とも似て非なるものだ。教育を厳密に定義すると、それは「知識の習得を目的とするシステム」となるが、教育はそこで得た知識をどのように用いるかに関してはほとんど語らない。その知識を用いるか無視するかは、各個人の選択に委ねられている。これに対しプロパガンダは、ある特定の目標を念頭に知識を伝搬することを目的としている」

バラク・クシュナー著,井形彬訳『思想戦 大日本帝国のプロパガンダ』明石書店,2016

国を愛するも愛さないも自分で決めればいい、というのは私自身の考えでもあります。

教育とは、自己決定の選択肢を増やすことだと信じています。そのために歴史を学ぶのだと。

愛国に限らず、親への愛情等もそうですが、「一つの感情を人(国)から強要される」という構図は、教育とは正反対の倒錯であり、グロテスクだと感じます。

与党の公約を見ると「家族愛」すら憲法に書き込もうとしていますが、人の在り方は多様です。

親がいない子どももいれば、虐待家庭に育つ子どももいます。

「(憲法24条改憲案の)“家族は、互いに助け合わなければならない”という一文は非常に問題です。家族が助け合うことそれ自体は悪いことでないかもしれませんが、憲法はあくまで権力者を縛るために存在する市民からの命令です。その憲法に、市民に対する命令が入ってしまうのがまずおかしい。そして、これが最高法規となることで『助け合いが基本なのだから、育児や介護などはすべて家族内で担うべき』という解釈が成り立ってしまう。生活保護の扶養義務なども、国でなく親族の負担として強化される可能性が十分に出てきます」

山口智美「多様な家族を認めない「憲法24条」改憲案。育児や介護の負担増、結婚・離婚も不自由になる?!」THE BIG ISSUE online,2018年11月21日

奇しくも先月、似たような歴史の国としてパキスタンを挙げましたが、今、タリバン制圧下でアフガニスタンの学校がどういう状況に陥っているか、ぜひ慎重に見て頂きたいと思うのです。

正直、教育指導要領については私も判断に悩み、大学入試共通テストのサンプル、次いで東大から順に国立大学の赤本にも目を通したのですが、まず共通テストサンプルに駐車場や不動産の契約書が載っている異様さ。社会科で法律を学ぶなら素直に歓迎できるのですが、国語でやるべきものなのか。また小説が必修から外れ、何が文学かも明示されないまま「文学国語」という選択科目に変わっている。

一方で国立名門大学の入試問題は、皮肉というか、案の上というか、思想統制や検閲の危険性、格差社会についてなど、暗に日本の愚を学生に問う文章が増えている。

暗澹たる気持ちになりました。

これではますます教育格差が広まるなと。

10月31日、衆院選の投票の参考にして頂ければ幸いです。

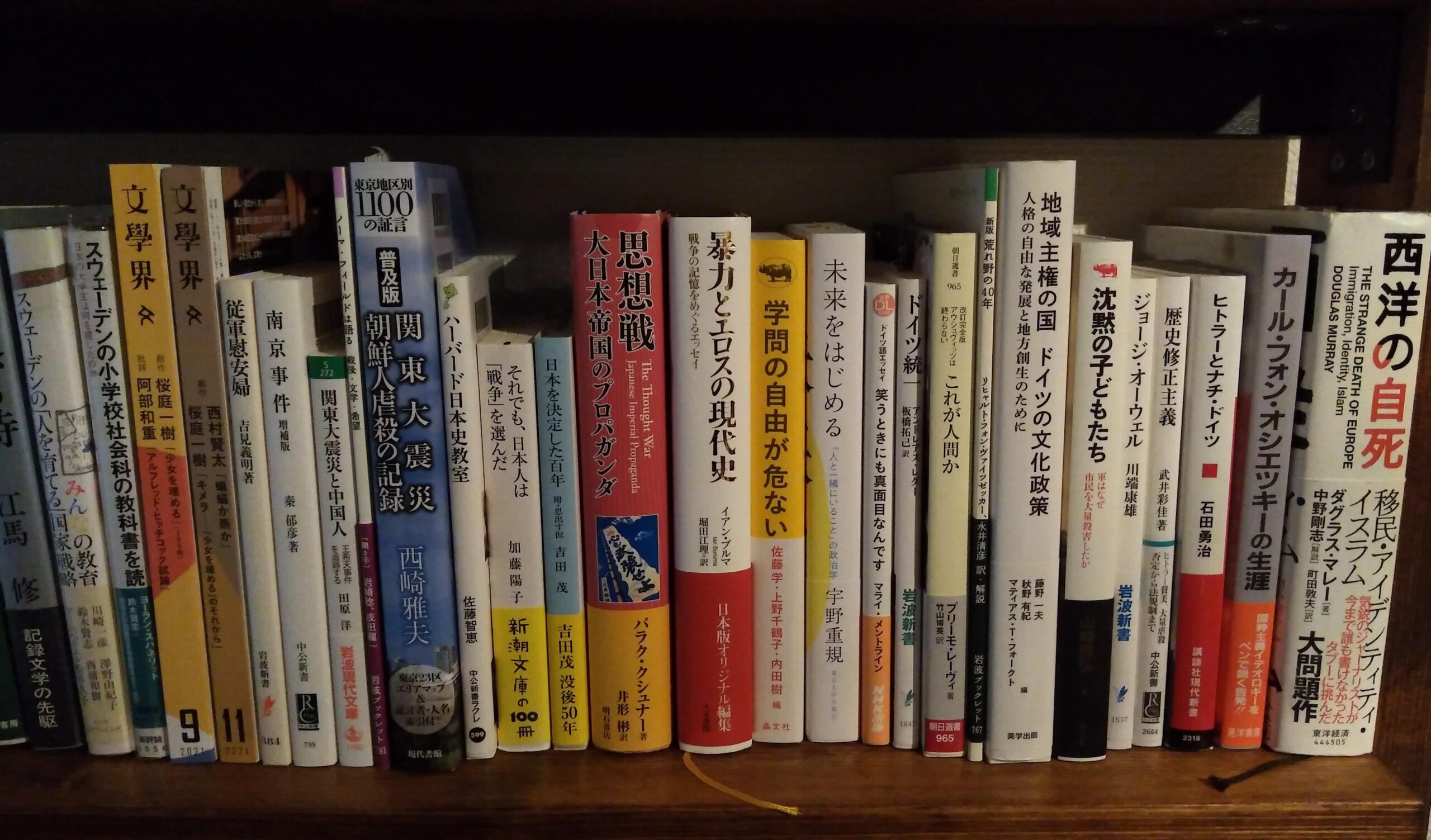

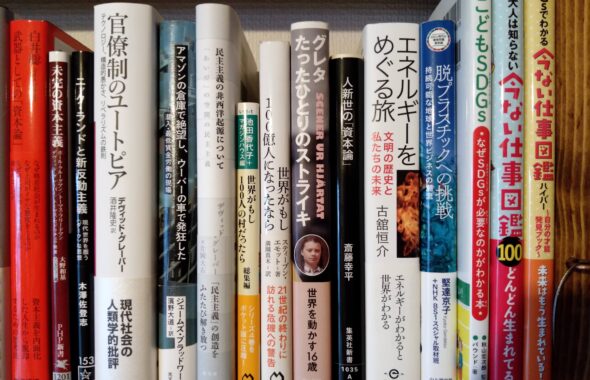

【推薦図書】

私が読んで良かったと思った本をご紹介します。発行年も記載しておきます。

投票の帰りに探してみて頂ければこの上ない幸いです。

- プリーモ・レーヴィ著、竹山博英訳『[改定完全版]これが人間か』朝日新聞出版、2019

- リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー、永井清彦訳『[新版]荒れ野の40年』岩波ブックレット、2015

- 石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』講談社現代新書、2015

- アンドレアス・レダー著、板橋拓己訳『ドイツ統一』岩波新書、2020

- マライ・メントライン『笑うときにも真面目なんです』NHK出版、2018

- 山崎雅弘『沈黙の子どもたち』晶文社、2019

- 藤野一夫、秋野有紀、マティアス・テーオドア・フォークト編『地域主権の国ドイツの文化政策 人格の自由な発展と地方創生のために』美学出版、2017

- ヨーラン・スバネリッド 鈴木賢志+明治大学国際日本学部鈴木ゼミ編訳『スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む』新評論、2019

- 川崎一彦、澤野由紀子、鈴木賢志、西浦和樹、アールベリエル松井久子『みんなの教育 スウェーデンの「人を育てる」国家戦略』ミツイパブリッシング、2019

- バラク・クシュナー著、井形彬訳『思想戦 大日本帝国のプロパガンダ』明石書店、2016

- イアン・ブルマ著、堀田江理訳『暴力とエロスの現代史 戦争の記憶をめぐるエッセイ』人文書院、2018

- [聞き手]岩崎稔、成田龍一『ノーマフィールドは語る 戦争・文学・希望』岩波ブックレット、2010

- 吉田茂『日本を決定した百年 附・思出す侭』中公文庫、2018

- 西崎雅夫『関東大震災朝鮮人虐殺の記録』現代書館、2020

- 秦郁彦『南京事件「虐殺」の構造[増補版]』中公新書、2020

- 吉見義明『従軍慰安婦』岩波新書、2014

- 加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』新潮文庫、2020

- 佐藤智恵『ハーバード日本史教室』中公新書ラクレ、2017

- 川端康雄『ジョージ・オーウェル「人間らしさ」への賛歌』岩波新書、2020

- 佐藤学、上野千鶴子、内田樹『学問の自由が危ない 日本学術会議問題の深層』晶文社、2021

- 武井彩佳『歴史修正主義』中公新書、2021

- ダグラス・マレー『西洋の自死』東洋経済、2018

- 桜庭一樹「少女を埋める」(文學界・2021年9月号)

- 桜庭一樹「キメラ――『少女を埋める』のそれから」(文學界・2021年11月号)

この記事へのコメントはありません。